| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |

休診日 | 日曜・祝日 |

|---|

診療時間は17:30までとなります。

その他web情報サイトに誤った診療時間が

掲載されている場合がございます。

必ず公式HPをご確認ください。

歯の移植(自家歯牙移植)

「移植」と聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか?心臓移植や腎臓移植、角膜移植など、医科で行われるものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

実は、歯科にも同じような移植という治療があります。名前を「自家歯牙移植(じかしがいしょく)」といい、お口の中で、噛み合わせに機能していない歯を移植する治療法です。

そもそも「移植」とは、健康な組織や器官を「提供者(ドナー)」から「受給者(レシピエント)」に移し植え込む医療行為のこと。医科と同様に歯科でも「歯の移植」として行うのが自家歯牙移植で、機能していない歯のことを「提供歯(ドナー歯)」、移植先にある歯のことを「受給歯(レシピエント歯)」と呼んでいます。

受給歯が歯の移植を必要とする理由はさまざまです。大きな虫歯や歯周病、歯が折れてしまったなど、現在の歯をなんらかの理由で失ってしまうことがあります。そのような場合、ほとんどはインプラント治療やブリッジ治療など「失った部分を補う治療」を選択しなければなりません。自家歯牙移植は、それ以外の第三の治療法として選べる治療法なのです。

このページでは、「歯の移植・再植、自家歯牙移植とは?」「歯の移植は保険でできるの?」「歯の移植ってどんな治療?」など、患者さんが抱きやすい疑問にお答えしてまいります。インプラントやブリッジの必要がある方も、歯の移植(自家歯牙移植)を選択肢のひとつとしてご検討ください。

歯の移植の歴史

多くの方には「歯の移植(自家歯牙移植)」という言葉自体、あまり聞き慣れないかもしれません。しかし、歯の移植は実は1950~60年代から始められていた歴史のある治療法です。

当時は、大きな虫歯になってしまった奥歯に、あごの骨の中に埋まっている未完成の親知らずを移植したり、怪我などで傷ついた歯を再植したり、改善しにくい歯の根の病気を持つ歯を一旦抜いて治療してから同じ場所に植え直したり、などの治療が行われていました。さらに、他の人の健康な歯を、問題のある歯を持つ人へ移植する「他家歯牙移植」も行われていたそうです。

現代ではこの他家歯牙移植は行われていませんが、これに対する治療法として、自分の機能していない歯をドナー歯として利用する「自家歯牙移植」が行われるようになっています。

歯の移植(再植)が行われ始めたころは、科学的根拠にもとづいた治療ではありませんでした。あくまで民間療法のひとつとして実施されていたようです。このさまざまな試行錯誤を経て、1970年以降に本格的な研究が重ねられるようになりました。そしてついに、民間的な治療法ではない「歯の移植(自家歯牙移植)・再植」が、科学的・理論的に確立された治療となったのです。

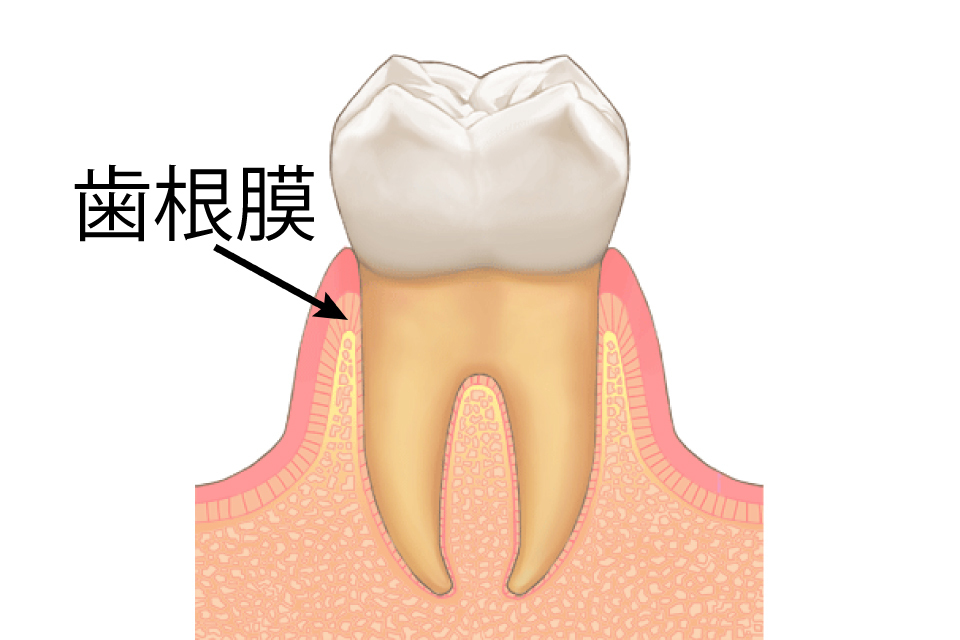

赤い部分が「歯根膜」

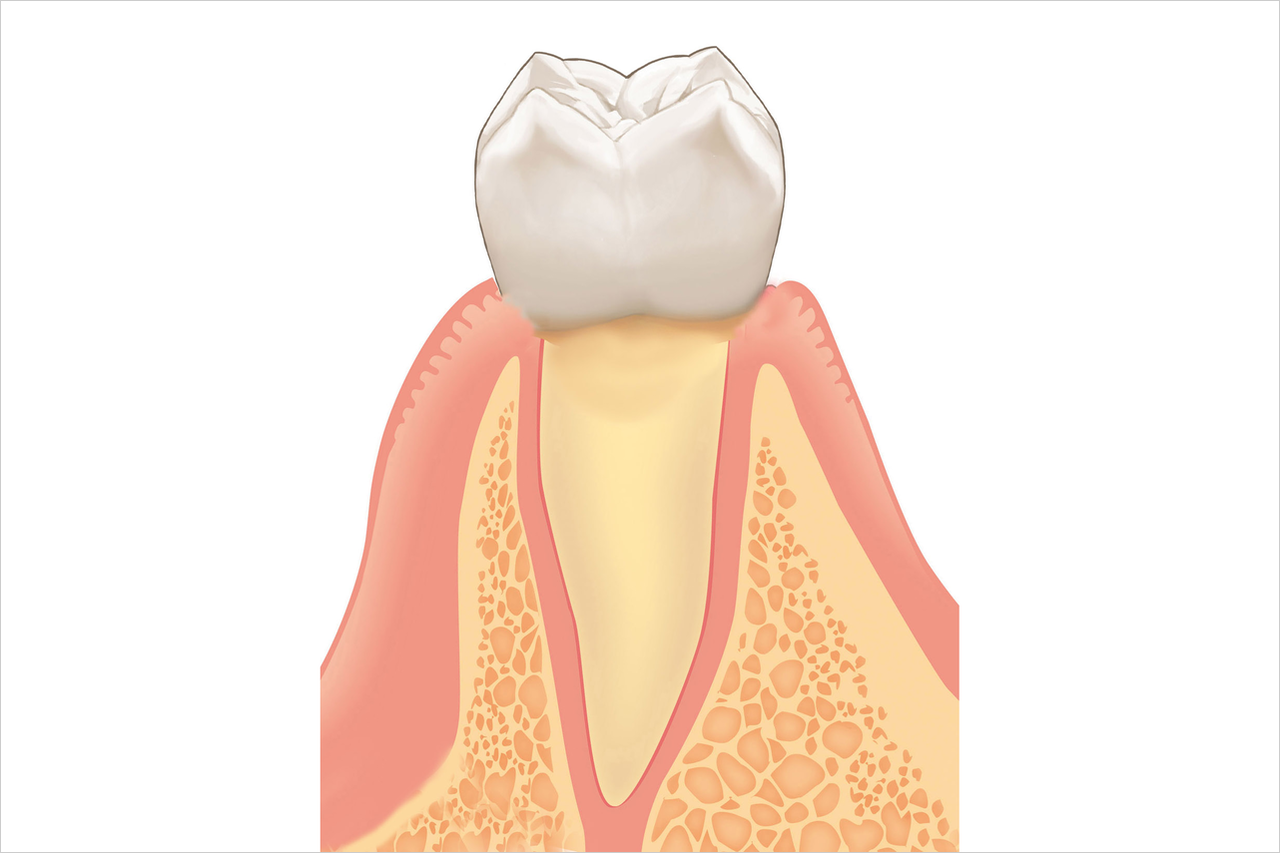

「歯の移植(再植/自家歯牙移植)」は、一度抜歯した歯を新しい場所で機能させる治療法です。どうしてそんなことが可能になるのでしょうか。その一番のポイントは、「提供歯(ドナー歯)」の周囲に存在する歯根膜(しこんまく)です。

歯は骨の中に埋まっています。その骨と歯をつなぐ組織が「歯根膜」です。この歯根膜は、歯の根の全体を覆うように存在していて、その中には再生能力の高い細胞がたくさん含まれています。ただ、再生する必要がない状況では、この細胞は眠っているのが普通です。そこに「歯の移植(再植/自家歯牙移植)」という刺激を与えることで、再生能力を持つ細胞を活性化させるのです。その効果をねらい、「提供歯(ドナー歯)」を移植する際には、その周囲に存在する歯根膜も一緒に移植します。

活性化した細胞では、骨をつくる細胞(骨芽細胞)や、歯ぐきと骨が結合するのに必要な細胞(セメント芽細胞、線維芽細胞など)が通常の6倍以上の勢いで増殖します。この結果、歯を支える組織(歯周組織)も再生し、移植した歯と周囲の骨をつなげられるというメカニズムが働きます。

「提供歯(ドナー歯)」の周囲にある歯根膜の中の再生能力の高い細胞の存在によって、歯の移植(再植/自家歯牙移植)は実現するのです。

歯の移植(再植/自家歯牙移植)は、ただ歯を埋め込めばいいというわけではありません。

では、「歯の移植が成功した状態」とは、どんな状態なのでしょう。成功の基準には大きく2つのポイントがあります。

歯の移植、成功基準2つのポイント

- 歯根膜がしっかりと再生能力を発揮すること

- 移植した歯と移植を受ける側の歯茎をしっかり合わせ、なるべく動かいないよう固定すること

歯根膜が再生能力を発揮することは非常に重要です。移植の際に提供歯(ドナー歯)周囲の歯根膜がはがれてしまうことがあるからです。そうすると、歯根膜の細胞が足りないために骨と歯がうまく結合できず、不自然にくっついて(癒着)しまいます。この状態を「アンキローシス」と呼び、あごの骨が歯根を異物と認識して体から排除しようとしてしまいます。そして、ゆっくりと歯根を溶かしていってしまうのです。まるで乳歯が抜けるようなイメージで、提供歯(ドナー歯)が抜けてしまいます。

とは言っても、歯根が溶ける速度は非常にゆっくりで、抜けてしまうまでには10年くらいかかるケースがほとんどです。移植した歯が10年機能する、という意味では成功とも考えられるのではないでしょうか。

また、移植した歯と移植する側の歯茎をしっかり合わせることや、移植した歯を周りと固定することも大変重要です。歯茎の封鎖や固定が甘い場合、歯根膜の再生能力が発揮できません。

移植に使う歯(ドナー歯)があること

通常は親知らずなどを使用する場合が多いでしょう。親知らずでなくても、お口の中で噛み合わせなどに関与していない、不要な歯がこのドナー歯となります。

移植する歯の歯根膜が十分にあること

(歯周病にかかっていない歯であること)

歯の根の周りに存在する歯根膜が、移植した歯と骨をつなぐ細胞を再生します。ですから、この歯根膜がしっかりとドナー歯にあることが重要なのです。

移植する歯(ドナー歯)の根っこが単純な形(歯の根が1本など)であること

歯の根の形が単純なほうが、抜歯する際に歯根膜を傷つけないためです。

歯や根っこのサイズがマッチしていること

ドナー歯となる歯があったとしても、移植する側・される側の歯の根のサイズが合っていない場合は、歯の移植(自家歯牙移植)が難しくなります。

歯を抜かなければならないとなった場合でも、お口の中に親知らずなどが存在していれば歯の移植(自家歯牙移植)が可能なことがあります。歯の移植(自家歯牙移植)にはその他にもさまざまな条件がありますので、どうぞお気軽にご相談ください。

虫歯や歯周病、不慮の事故など、なんらかの理由で歯を抜かなければならなくなった場合、考えられる治療法は主に3つです。これらの治療により、歯を失った部分を補うこととなるのですが、それぞれの治療法にはメリット・デメリットがあります。ご自身の歯と同じように使える歯の移植(自家歯牙移植)も含め、治療法ごとにご紹介いたします。

歯を失った時の治療法

- ブリッジ

- インプラント

- 歯の移植(自家歯牙移植)

歯を失った場合にその部分を補う治療法は、取り外し式でないものとして上記の3つがあります。それぞれにはメリット・デメリットがあり、患者さんのご希望やお口の状態によって向き不向きがあります。

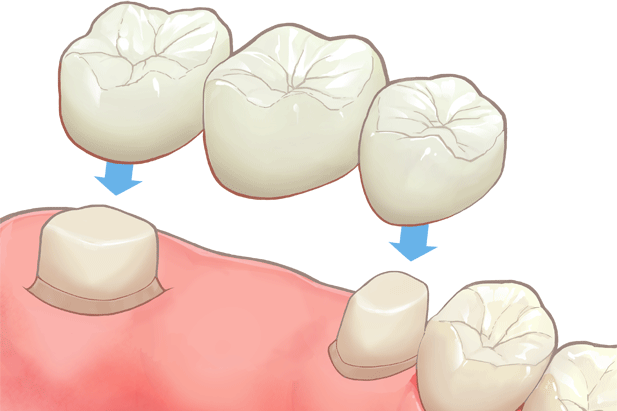

ブリッジ

両隣の歯を土台にし、橋渡しのように人工の歯を被せる治療です。

- メリット

固定式のため違和感が少なくて済む。 - デメリット

両隣の歯を大きく削る必要がある。

インプラント

人工の歯の根をあごの骨に埋め込む治療です。

- メリット

インプラントは独立した状態で埋め込まれるため、周りの歯に負担をかけることが少ない。また、見た目が本物の歯に近い。 - デメリット

外科処置が必要。自費治療となるため治療費が高額になりがち。

歯の移植(自家歯牙移植)のメリット

- 歯にかかる刺激を伝える「歯根膜」が活かされるので、食べ物の歯ざわりを感じやすい

- 歯根膜がクッションになるため、噛む力を和らげられ、噛み合う歯を傷つけない

- ブリッジのように周囲の健康な歯を削らないので、負担をかけにくい

- 条件を満たせば保険を適用して治療可能

- 移植した後に矯正治療が可能なので、長期的に見て利点が大きい(インプラントの場合は埋め込んだ後に動かすことができません)

歯の移植(自家歯牙移植)のデメリット

- インプラントよりも技術的に難しい

- 親知らずなど、移植する歯(提供歯/ドナー歯)が必要である

- 移植をする場所の骨の幅が必要

- 外科手術が必要で、その外科手術を2か所の部位に行わなければならない

- ご高齢の方の場合、成功率が下がる可能性がある

ご紹介した3つの治療法のうち、歯の移植(自家歯牙移植)には「歯根膜が存在する」という最大のメリットがあります。移植後の歯に歯根膜があることで、他の歯の負担にならず、食事の際に細かな触感を得ることができるのです。ちなみに、感覚を感じる最小の力は、ご自身の歯の場合1~10g前後です。これがインプラントでは、100g以上になります。また、噛み合わせた際に感知する厚みは、ご自身の歯だと25㎛。インプラントの場合55㎛以上ないと厚みを感じることができません。歯根膜の存在によって、歯やお口が食べ物などを感知する感覚に大きな違いが出てくるのです。

歯の移植(自家歯牙移植)が成り立つためには、「歯根膜の存在」が重要だとご説明いたしました(本ページ特徴4)。歯根膜がなければ、歯の移植(自家歯牙移植)が失敗に終わってしまうのです。このほかにも、歯の移植(自家歯牙移植)が失敗してしまう理由がありますので、ご紹介いたします。

歯の移植が失敗する理由

歯根膜がない、という条件のほかにも、以下の理由で歯の移植(自家歯牙移植)が失敗してしまうことがあります。

あごの骨が少ない、歯根膜の細胞が少ない

歯周病や加齢により、あごの骨がやせてしまっていたり、歯根膜の細胞が少なくなっていたりすると、歯の移植が失敗することがあります。

プラークコントロールができていない

ご自宅での歯磨きが不十分でプラークコントロールができていないと、お口の中の細菌が多い状態になってしまいます。細菌が多いと炎症が起きやすくなり、移植した歯を体が受け入れられず排除してしまう可能性があるのです。歯の移植を成功させるには、移植の前に歯周病の治療を行う、ご自宅で正しい歯磨きをする習慣を身に着けていただくなど、お口の環境を整えることが重要です。

移植後の神経の処置ができていない

「提供歯(ドナー歯)」の神経は、抜歯する際に一度体から切り離されます。この神経をそのままにしてしまうと壊死し、歯の根の先に感染が起こります。これが原因となり、移植の失敗につながるのです。移植を行ったら、3週間から1か月以内に神経の処置(歯の根の治療)をすることが必要です。

移植後の固定ができていない

移植した後は安静にしていただき、「提供歯(ドナー歯)」とあごの骨が結合するのを待つ必要があります。お食事をしたりおしゃべりをしたりする際も、なるべく「提供歯(ドナー歯)」が動かないようにしっかり固定することが重要です。この固定ができていないと、歯を支える組織の再生がうまくいかず骨への結合ができなくなり、歯の移植の失敗につながってしまいます。移植した歯を固定する期間は人それぞれ異なりますが、目安としては1か月程度です。この期間は長すぎても短すぎてもいけません。歯の移植を失敗させないためには、適切な期間で固定を行うことが不可欠です。

提供歯(ドナー歯)の根を

歯ぐきでしっかり封鎖していない

「提供歯(ドナー歯)」と移植先の周りの歯ぐきをぴったりとくっつけておくと、歯根膜などの歯を支える組織の再生が進みやすくなります。ぴったりくっつけられない場合は再生が進みづらく、歯の移植が失敗に終わる可能性があります。

「移植」と聞くと、高額な費用がかかるイメージをお持ちになる方がいらっしゃるかもしれません。実は、歯の移植(自家歯牙移植)は、ある条件を満たせば保険適応で治療を行うことが可能なのです。

歯の移植(自家歯牙移植)保険適応の条件

- 提供歯(ドナー歯)が親知らずであること

- 移植をする治療を開始した段階で、提供歯(ドナー歯)、受給歯(レシピエント歯)がどちらも存在してサイズが合っていること

この2つの条件をクリアしていれば、健康保険を適応して歯の移植(自家歯牙移植)を受けていただけます。どなたにも適用できる条件ではありませんが、費用のご不安がある方は歯科医師に相談の上、確認してみると良いでしょう。

サイズが合っておらず、骨の増生が必要だったり、すでに抜歯を済ませてしまっているという場合は、残念ながら保険を適用できません。そうした場合には、自費治療で歯の移植を受けていただくことが可能です。当院では、100,000円(税込み110,000円)で自費治療による歯の移植(自家歯牙移植)が受けられます。

歯の移植(自家歯牙移植)は、自分の歯を移植する治療です。そのため、体の抵抗が起こりづらく移植後も安定しやすいという特徴があります。歯を失った場合にそこを補う方法として、インプラントにも並ぶ有効的な治療法なのです。

しかし、歯の移植(自家歯牙移植)は外科手術をともなう治療ですから、実際に移植した歯の寿命や生存率など、どれだけ長持ちするかについて心配なさる方も多いでしょう。たしかに移植した後は、ご自身の健康な歯と同じくらいの頻度ですが、小さなトラブルが起こる可能性は否めません。

しかし、「移植した歯が抜け落ちない」「移植した場所にしっかりと留まっている」という観点でいえば、歯の移植(自家歯牙移植)の5年生存率は90 % (Tsukiboshi M, 2002)です。インプラントの5年生存率は95 % (Fugazzotto et al, 2004)ですので、インプラントと同等の生存率だと考えていただきやすいでしょう。当院では平成23年~令和元年までで67症例の歯の移植を行っており、生存率は94%です。

インプラントと歯の移植(自家歯牙移植)を10年単位で比べた場合、10年以上の長期的視点でお考えになるのであれば、インプラントのほうがより高い生存率で寿命が長いとデータからもわかります。ただ当院では、いきなりインプラント治療をご選択いただくよりは、歯の移植(自家歯牙移植)のほうが、失った歯を補う治療の第一の選択肢としてより良いのではと考えております。それは精神的負担を軽減できたり、ご自身の歯と同じように噛めたりなど、患者さまにとってメリットが大きいからです。

1.抜歯窩(抜歯直後)への歯の移植

メリット

- 抜歯直後の歯を抜いた穴の周囲にはまだ歯根膜が存在しており、周囲の骨が痩せない状況で移植が可能

- 抜歯した穴があるので、移植する歯を入れるために骨を削る量が最小限で済む

- 治療期間が短く済む

デメリット

- 感染が残る可能性や、移植した歯に炎症がおこる可能性がある

- 移植の時の治療時間が長くなる

※抜歯が必要な歯の感染が酷い場合は、この方法の適応となりません。

2.抜歯して2週間~1か月以内の歯の移植

メリット

- 抜歯して2週間以上経てば、感染が残っている可能性を最小限にできる

- 抜歯してあまり時間が経っていないので、周囲の骨の痩せ具合が最小限な状態で移植が可能

- 抜歯した穴はほとんどそのままなので、移植する歯が入るように骨を削る量が最小限で済む

- 移植の治療時間が短く済む

デメリット

- 受容側(抜いた穴)の周囲の歯根膜が存在しないため、傷の治りがやや遅い

- 外科処置が2回必要

3.かなり前に抜歯した場所への歯の移植

メリット

- 感染が残っている可能性がほとんどない

デメリット

- 移植する歯を入れるための穴がないため、新しく掘る必要があり、移植の治療時間が長くなる

- 抜歯して1か月以上経っていると抜歯した周囲の骨が痩せてしまうため、移植する歯の受け皿として不十分になることがある

- 受容側(抜いた穴)の周囲の歯根膜が存在せず、傷の治りがやや遅い

- 痛みや腫れが大きい

歯の移植(自家歯牙移植)では上記の「1.抜歯窩(抜歯直後)への歯の移植」のように、歯を抜くタイミングと、移植するタイミングは同時に行うのが治癒の面から見ても有利です。移植する場所に歯根膜が存在した方が、再生能力が強く、歯と骨をつなぐ組織の再生が有利に進むからです。しかし、お口の中の状態によっては誰もがその限りではないため、お口の中の状況を把握して歯の移植(自家歯牙移植)のタイミングを選択しています。

次に、歯の移植(自家歯牙移植)をする際の治療の流れと治療期間についてご説明いたします。

移植(自家歯牙移植)治療の流れ

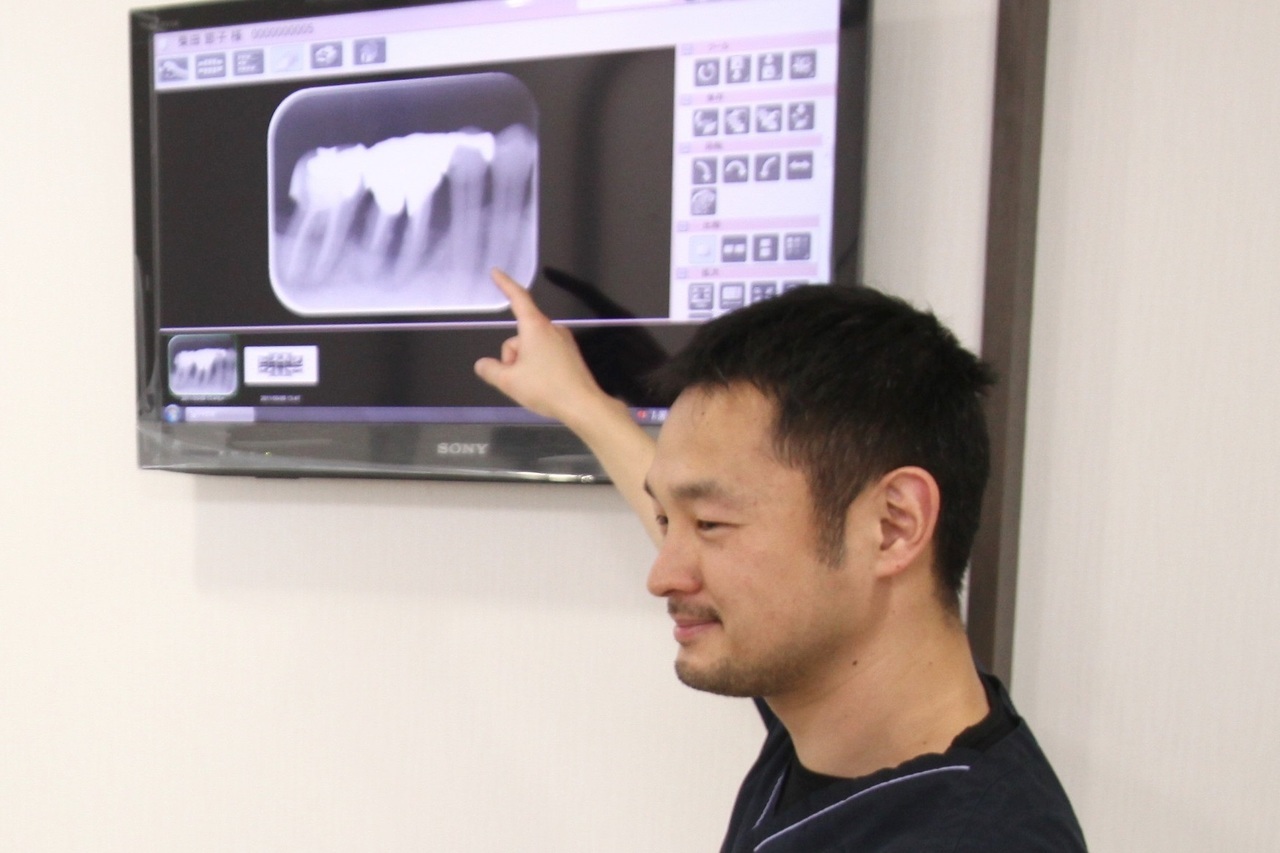

- 1歯の移植が可能かどうかの検査とカウンセリングを実施

- お口の中の検査と写真撮影、歯周病の検査、レントゲン及びCT撮影など

- 上記の検査をもとにカウンセリング(30分程度)

※必要に応じて、移植する歯の抜歯を簡単にするための部分矯正を行います。

- 2移植日当日(60~90分程度)

- 移植歯の脱臼

- 移植する場所の準備(保存不可能な歯の抜歯、移植する歯の形に合うようにソケットを形成、歯肉の形成)

- 移植歯の挿入

- 移植歯の固定や歯ぐきの縫合

- 3術後の処置の流れ

- 手術から1~3日以内に消毒(15分程度)

- 手術から1~2週間以内に抜糸(15分程度)

- 移植から3〜4週間後に、移植した歯の神経の治療(45分の処置を2~3回)

- 移植から2~3か月後に仮歯を装着。普通に噛めるかどうかのリハビリを行う

- 移植から3~6か月以上経過後に、最終的な被せ物を作製

移植当日から、術後の処置の流れをふまえると、歯の移植(自家歯牙移植)の治療期間は、約3か月から6か月くらいとお考えいただくのが良いでしょう。

歯の固定期間について

当院では、上記「治療の流れ」の手順3~5の間にあたる、歯の移植(自家歯牙移植)を行った直後から、固定期間を設けています。その期間は目安として1か月ですが、実際はケースバイケースで、あまり長く固定しすぎると、骨と歯が不自然にくっついてしまう(癒着)可能性もあります。そのため、移植後の傷の状況をしっかりと把握し、患者さまごとに固定期間を定めることが大切なのです。

歯の移植(自家歯牙移植)の痛み

歯の移植(自家歯牙移植)の治療を行う際は麻酔をかけます。そのため痛みを感じることはありませんが、外科処置であるために、術後に痛みや腫れが多少あるかもしれません。また、「かなり前に抜歯した場所への歯の移植」を行った場合は、移植する場所を確保するために、骨を削る必要があります。すると痛みが大きくなってしまう可能性もありますので、その場合は痛み止めを飲んでいただき、痛みをやわらげることが多いです。

ここまで、歯の移植(自家歯牙移植)について詳細にご説明してまいりました。では、この歯の移植(自家歯牙移植)を得意とする名医とは、どんな歯科医師を指すのでしょうか。

まずは、歯根膜をできるだけ傷つけずに抜歯する外科技術が求められます。そして歯の移植(自家歯牙移植)はインプラントよりも難しいとされていますので、必要とされる技術と知識を持っていることも重要です。術後の感染を回避するには、歯周病治療の知識と技術も欠かせません。つまり、総合的な歯科治療の知識と技術を身に着けた歯科医師が、この歯の移植(自家歯牙移植)の名医と言えるでしょう。

また、歯科医師だけでなく歯科医院にも、一定の基準が必要です。歯の移植(自家歯牙移植)は、歯科医院ならどこでもできるいうわけではないことにもご注意ください。治療前にしっかりと検査を行える設備が整っている歯科医院での治療が望ましいのは、いうまでもありません。そしてその検査結果から、成功率が高いと思われる治療法を患者さんにご提案できることも重要です。たとえばインプラント治療に力を入れている歯科医院では、歯の移植(自家歯牙移植)自体、治療の選択肢にならないことも多くあるほどです。

名古屋市の「つゆくさ歯科医院」では、歯を失ってしまった方の治療の選択肢をできるだけ増やしたいと考えています。さらに、できるだけ患者さんの歯を保存でき、精神的にも身体的にも負担が少なくなるような歯科治療をご提供したいと考えています。その思いがあり、当院では歯の移植(自家歯牙移植)をインプラントと並ぶ、効果的な治療の選択肢として取り組んでいるのです。

歯の移植(自家歯牙移植)で重要な歯周病の治療については、日本歯周病学会が認定する「歯周病専門医・指導医」の資格がひとつの指標になるでしょう。この資格は取得して終わりではなく、5年ごとに更新が必要な上、学会に出席して治療の成果を発表しなければならないからです。

歯周病に対して最新の知識を常に取り入れ、治療成果を上げ続けなければ保持できない資格であるため、この資格を持っている歯科医師は、常に歯周病治療に取り組む技術と知識を豊富に持っている名医である、という目安になります。日本歯周病学会の会員全体でも2.5%しか保有者がいない、知識・技術ともに歯周病のプロフェッショナルなのです。後進の育成も認められており、歯周病治療のノウハウを次世代へつなぐ役割も担っています。名古屋にある当「つゆくさ歯科医院」の院長、小塚歯科医師はこの資格の認定を受けております。

また、院長は臨床歯周病学会の「歯周インプラント認定医」の資格も取得しています。当院はインプラントや歯周外科治療、歯周組織再生療法など、外科領域の治療にも力を入れる治療実績の多い歯科医院です。

歯周病治療も、外科的な処置も、より専門的な技術と知識で取り組んでいる歯科医院だからこそ、どんな症例にどんな方法が効果的なのか、患者さんのお口の中の状況に合わせて治療をご提案することが可能なのです。

外科治療を行う設備が整っています

当院は、歯の移植(自家歯牙移植)を行うための以下のような設備が整った歯科医院です。

歯科用CT

あごの骨など、歯を支える組織を3次元で確認できます。CT検査を行うことで、より精密な診断につながります。移植する部分にどれぐらい骨があるのか、骨の幅はどれくらいかなどを把握できますので、より安全な歯の移植(自家歯牙移植)を行うには必須の検査機器です。

エルビウムヤグレーザー

エルビウムヤグレーザーには殺菌効果があるため、歯周病菌を殺菌・除去することが可能です。また、歯周病菌に感染した病巣を、徹底的に除去できるメリットもあります。

拡大鏡(歯科用ルーペ)

拡大鏡は歯科用のルーペで、当院ではこれを治療に用いることで患部を5倍以上に拡大・確認しながら治療を行っています。肉眼よりも細かく診ることができますので、精密な治療が可能になります。

歯の移植(自家歯牙移植)は、虫歯や歯周病、歯が折れてしまったなど、歯を抜かなければならないときに、ご自身の歯を活かした治療を可能にします。人工的なものを身体に入れずに治療できる、という点では画期的といえるでしょう。当院では治療前から治療後まで、徹底して丁寧な治療やケアをご提供しています。歯を抜かなければならないとお悩みの方や、歯を抜いた後どうしたらいいのかとお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

歯の移植(自家歯牙移植)で健康保険は使えますか?

保険で歯の移植(自家歯牙移植)ができる条件は、移植できる歯が「親しらず」であること、治療を始めた際に提供歯(ドナー歯)と受給歯(レシピエント歯)がどちらも残っていることです。このように、日本国内の保険治療では「歯の移植」には制限があります。保険治療で歯の移植(自家歯牙移植)を行うことができるかどうか、しっかりとご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。

抜いた歯は、どの歯にも(奥歯でも前歯でも)移植できるのですか?

抜いた歯の根と、移植する場所の骨の幅が合えば、基本的にどこでも移植は可能です。しかし移植する場所に対して大きすぎたり、小さすぎたりする場合は移植する事ができません。サイズの問題ですので、事前に精密な診査・診断を行うことで、移植が可能かどうかを判断できます。奥歯を前歯に移植する適応は極めて少なくなるでしょう。

抜いた歯の頭(歯冠)はそのまま生かせますか?

移植をするために抜いた歯の神経は、成人以降では一度切り離されてしまっているのでいずれ死んでしまいます。そのため、歯の移植(自家歯牙移植)後に歯の根の処置が必要です。そして歯の根がしっかりくっついた時点で、被せ物を被せます。状況によっては、治療のために削った部分だけを、歯科用のプラスチックで埋めるだけで済む場合もあります。

歯牙移植は痛みがありますか?

麻酔をして手術しますので、治療中はほぼ痛みを感じません。麻酔がさめた後に腫れたり傷んだりすることがたまにありますが、ほとんどの場合、お薬の服用で治まることが多いです。

症例A:65歳、女性

治療前

治療前のお口の中

治療前のレントゲン写真

左下奥歯(銀歯)が歯周病でグラグラして噛めない。この歯を支えている骨はほとんどなく、歯を抜かなければならない状態。

移植直後

左上に親知らずがあったため、右下に移植

移植直後。しっかり隣の歯と固定している。

歯周病が進行し、骨がほとんどなくなった場所に移植したため、移植した歯と骨がしっかりとくっつくか、隣の歯としっかり固定し、治癒を待った。

移植3年後

移植3年後のお口の中

移植3年後のレントゲン写真

移植して6ヶ月経過したところで、周囲の歯を含め歯周組織再生療法を行った。そしてさらに6ヶ月経過したところで、被せ物の治療を行った。まったく問題なく噛める状態まで回復。移植した歯の周りの骨もかなり再生した。

術後3年が経ったが、定期検診時のお口の中のお写真とレントゲンでも継続して安定している様子がわかる。

- 治療期間

1年2ヶ月 - 治療にかかった費用

移植費用:保険治療

歯周組織再生療法:120,000円(税込み132,000円)

被せ物の治療(メタルセラミック):80,000円(税込み88,000円)

症例B:66歳、男性

治療前

治療前のお口の中

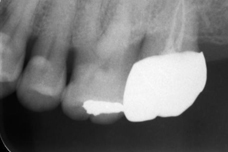

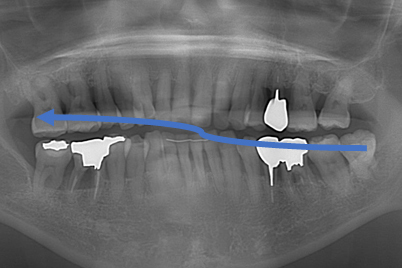

治療前のレントゲン写真

左上奥歯が歯周病にて骨が深くまで溶けてしまっている状態。残念ながらこの歯を残しておくことは厳しく、抜歯に。

しかし、右の下に健康な親知らずが存在していたため、移植を提案。

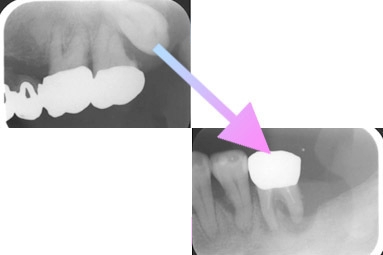

移植

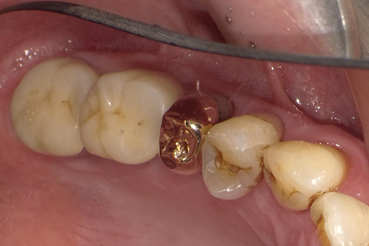

右下の親知らずを、左上に移植

移植直後の状態

左上の歯を抜歯し、右下の歯を移植した。

移植後1年

移植1年後のお口の中

移植1年後のレントゲン写真

移植して1年後は、移植した歯がしっかりと生着し、問題なく噛める状態。

患者さんからも、奥歯で噛むのが不安だったが今は安心して噛むことができているとのお言葉をいただく。

- 治療期間

8ヶ月 - 治療にかかった費用

移植費用:保険治療

被せ物の治療(ジルコニア):60,000円(税込み66,000円)

症例C:63歳、男性

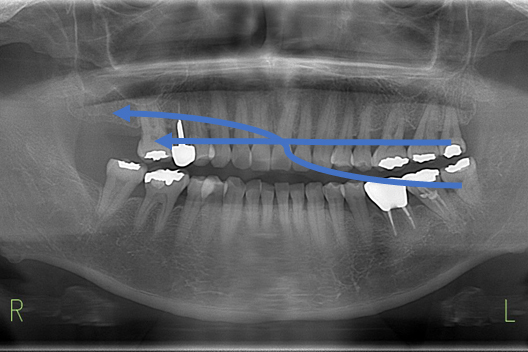

治療前。右上・右下の親知らずを左上に。

右上の一番奥の歯はもともと欠損していた。その手前の奥歯も歯が割れてしまい歯を抜かなければならない状態に。

右の上下に親知らずが存在していたため、移植を提案。右上の奥歯2本の代わりにそれぞれ移植を行った。

移植2年後

移植2年後のお口の中

移植2年後のレントゲン写真

移植した2本の歯は周囲の骨としっかりとくっつき、奥歯で噛めるまで回復。

- 治療期間

11ヶ月 - 治療にかかった費用

移植費用:右上6番は保険適応。右上7番は保険が適用ならず、自家歯牙移植(100,000円/税別)

被せ物の治療(ハイブリッド冠):1歯 50,000円(税込み55,000円)

症例D:42歳、女性

治療前

治療前のお口の中

治療前のレントゲン写真

歯周病治療を希望して当院を受診。歯周病治療をしっかりと行ったが、右上の一番奥の歯は歯周病の進行を止めることができず、歯を抜かなければならない状態に。

移植直後

左下の親知らずを、右上に移植

移植直後

左下に親知らずがあったため、右上の奥歯への移植を提案。2015年12月移植を行った。

移植3年後

移植3年後のお口の中

移植3年後のレントゲン写真

移植して3年経過した段階では、歯ぐきに炎症もなく、しっかりと噛めている状態に回復。

- 治療期間

11ヶ月 - 治療にかかった費用

移植費用、被せ物の治療:保険治療

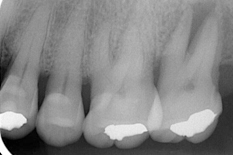

症例E:34歳、男性

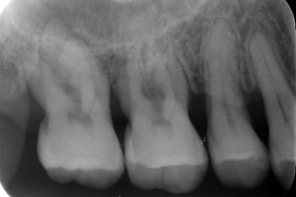

治療前

左下の奥歯に歯を入れたいというご希望で当院を受診。

左下の奥歯は虫歯が大きく残念ながら残すことができない状態。しかし、左上に親知らずが残っていたため移植を提案。

移植後

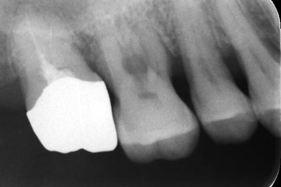

移植後のお口の中

移植後のレントゲン写真

移植した左下の奥歯は、骨としっかりとくっつき噛める状態に。

- 治療期間

7ヶ月 - 治療にかかった費用

移植費用、被せ物の治療:保険治療

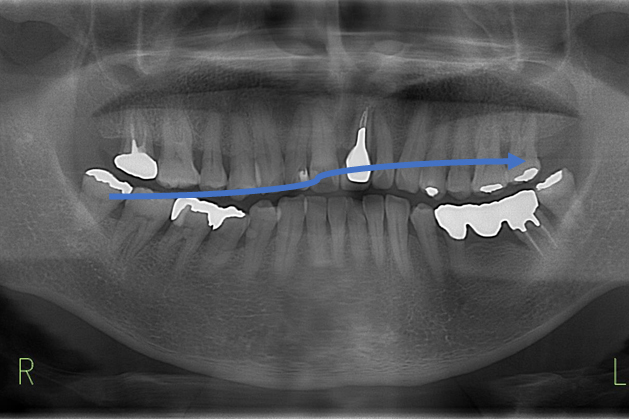

症例F:54歳、女性

治療前レントゲン

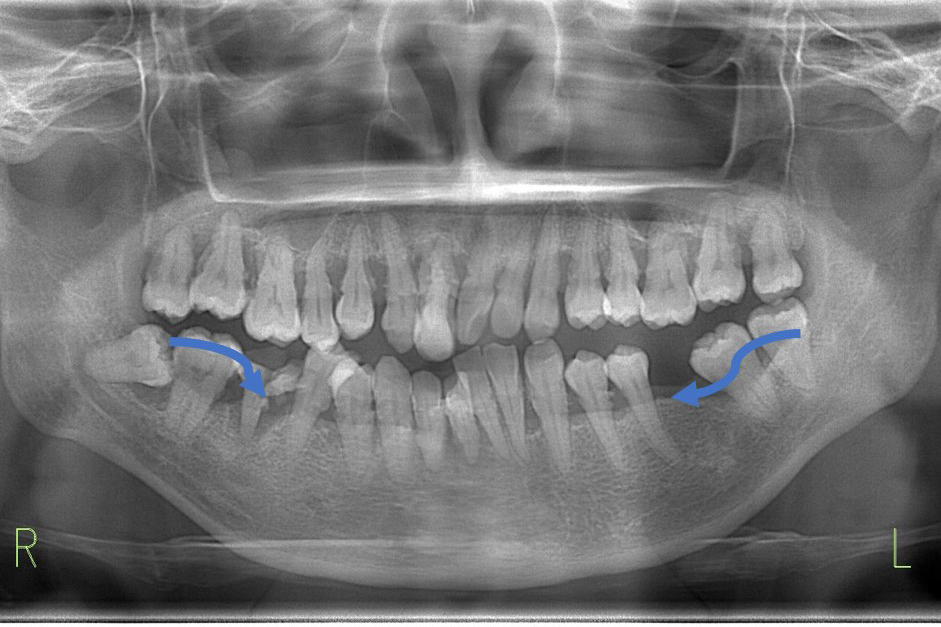

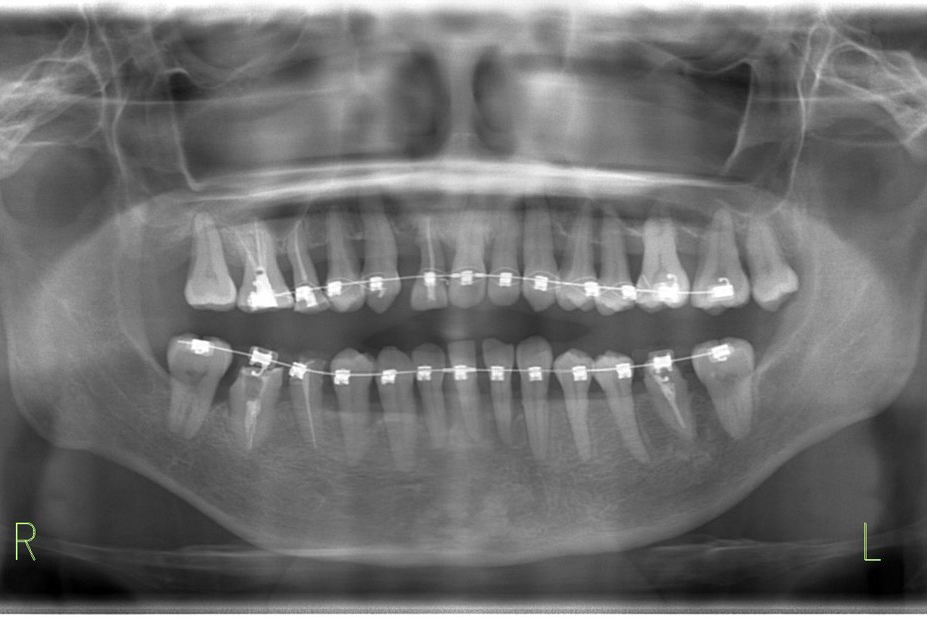

歯周病治療をご希望で当院を受診。左右下の奥歯に歯を入れたいというご希望もあり、治療を開始。

左下の奥歯(第一大臼歯)はすでに欠損しており、右下の奥歯(第一大臼歯)は虫歯が大きく、このまま残しておくことができないため抜歯。

左右に親知らずがあったため、その欠損した部分に親知らずを移植。

移植後のレントゲン

歯のない期間などもあったことで、歯並びが乱れている部分を整えるために、現在は仮の歯を入れて矯正治療を行っている。

- 治療期間

8ヶ月(移植治療開始から仮歯装着まで) - 治療にかかった費用

事前の部分矯正費用:50,000円(税込み55,000円)

自家歯牙移植:1歯 100,000円(税込み110,000円)

術後1~3日

あくまで外科手術なので、痛みや腫れが多少はあるとお考えください。

2~3日は腫れぼったいように感じる場合がありますが、お顔が大きく腫れるようなことは通常ありません。術後は稀に内出血がお顔にでることがありますが、1週間程で消失します。

またこの期間、固定した部分が離れていないか、治療部位の異常はないか、食べカスなどの汚れが残っていないかを医院で確認し、清掃を行います。

術後1~2週間

移植後2週間までは、移植を行った歯の周りだけは歯磨きを控える必要があります。それ以外の部分はいつも通り歯磨きを行っていただいて問題ありませんが、治療した部分にブラシをあてない磨き方、お口のゆすぎ方など、ご自宅でのケアについてもしっかりフォローいたします。

術後2~4週間、その後

縫い合わせた歯ぐきが完全にふさがるまで、術後2~4週間は週に1~2回のペースで治療部分の確認を行います。そしてお口のクリーニングを行い、お口の中の細菌による感染を防ぎます。

その後、問題がなければ月に1度のペースでチェックとクリーニングを行っていきます。

手術当日から翌日までの食事

術後は、処置を行っていないところでお食事をしてください。もし左右とも処置した場合は流動的な食べ物がお勧めです。ゼリーなど、移植した歯の周りにまとわりつきにくいものが好ましいです。また移植直後は麻酔が効いていますので、お食事は麻酔が切れるまで避けたほうがベストでしょう。

2日目ぐらいからゆっくりと、やわらかめの固形物をお食事されるようにしてください。

術後2~4週間

消毒液によるうがいを開始します。また、移植を行った部分も、外科手術後に使用する毛先がとても柔らかい歯ブラシで、優しく歯磨きを行います。

来院していただいた際は、お口のクリーニングを行いながら、移植部分のチェックを行います。

術後1か月

柔らかい歯ブラシから通常の歯ブラシに移行し、歯磨きを開始します。

また、この頃から歯間ブラシの使用も開始していただきます。歯ぐきを傷つけない歯間ブラシの使用の方法など、ご自宅でのケアに関しては当院の歯科衛生士がしっかりとサポートします。

治療名:歯の移植(自家歯牙移植)

治療の説明:虫歯や歯周病などで、歯を抜かなければならない場合、その歯の代わりに、噛み合わせに関わらない歯を移動(移植

させる治療

治療の副作用:移植後、痛みや腫れがでる場合があります。移植した歯が安定するまで期間がかかります。移植した歯が定着しない場合もあります。メインテナンスの継続が必要です。

治療の費用:保険適応されない場合、100,000円(税込み110,000円)

Dr.小塚

この記事の著者

医療法人 つゆくさ歯科医院

院長 小塚義夫

- 歯学博士

- 日本歯周病学会 歯周病専門医/指導医

- 日本臨床歯周病学会 歯周インプラント認定医

- 精密義歯(BPS)クリニカルの国際認定医

- 来院をご検討中の方へ

- 虫歯かな?

- 口元の見た目が気になる

- 予防に興味のある方へ

- ブログ